物語の概要

ジャンル:

歴史改変SF・戦国サバイバル小説である。転生した現代人の戦略眼を武器に、朽木基綱が戦国を成り上がる物語である。

内容紹介:

1588年11月、蘆名氏を滅ぼした朽木基綱は、米沢城へ進軍しようとするも、奥州諸大名の連合軍八万を前にして激突を余儀なくされる。籠城を避けた乱戦の中、裏切りや調略が戦況を動かし、決死の覚悟を固めた伊達輝宗の意地にも応えて、朽木勢は大戦へ突入する。史上最大級の野戦が描かれる、戦国最後の大戦を体現する一冊である。

主要キャラクター

- 朽木基綱(くつきもとつな):本作の主人公。現代の知識を持って転生し、戦国の乱世を智略と覚悟で駆け上がる稀代の軍略家である。

- 伊達輝宗:奥州連合軍側の武将。奥州人としての意地と家名を懸けた覚悟を見せ、戦いの象徴的存在となる。

物語の特徴

本作の魅力は、戦国の“弱肉強食”世界を「戦略と心理戦」で描く点にある。数万規模の大軍同士が衝突する戦場描写に加えて、裏切りや調略が絡む展開は、戦国ものに新たな深みと緊張感を与えている。さらに、電子特典として書き下ろし外伝が収録されており、読み応えと世界の厚みを増す要素にも注目である。

書籍情報

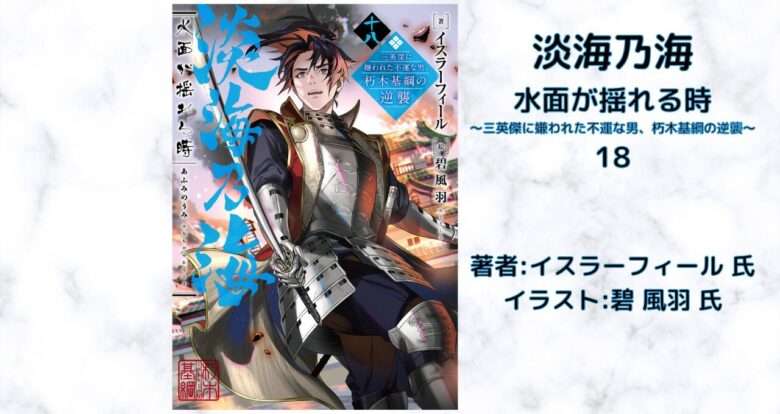

淡海乃海 水面が揺れる時~三英傑に嫌われた不運な男、朽木基綱の逆襲~十八

著者:イスラーフィール 氏

イラスト:碧風羽 氏

出版社:TOブックス

発売日:2025年8月20日

ISBN:9784867946725

(PR)よろしければ上のサイトから購入して頂けると幸いです。

あらすじ・内容

1588年11月。

蘆名を滅ぼし米沢城へ向け北上する基綱の前に立ちはだかったのは、奥州連合の大軍勢であった。

どうやら先の見えない籠城ではなく野戦での乾坤一擲の勝負に出たらしい。

八万の敵に対して直下の朽木勢は七万。数の有利を確保するには別動隊を待つのも手であるが……乱世の終焉へ向け躊躇いなど不要。

すでに裏切りの噂で連合軍の足並みは乱してあり調略も順調に進んでいる。

朽木の支配を受け入れられない者たちの心を折るため。そして、奥州人の意地を示すべく決死の覚悟を固めた伊達輝宗の想いに応えるためにも――ここは決戦あるのみ!

いざ戦国最後の大戦【おおいくさ】へ!

弱肉強食の世を描く戦国サバイバル小説、最新第十八巻!

感想

戦国時代を舞台にした本作は、朽木基綱という不運な男が、知略と武略を駆使して乱世を生き抜く物語である。

今巻では、蘆名家を滅ぼした基綱が、奥州連合との決戦に挑む姿が描かれている。八万という大軍勢を前に、七万の兵で立ち向かう朽木勢。裏切りや調略を駆使し、敵の足並みを乱していく様は、まさに戦国時代の縮図だ。

特に印象に残ったのは、琉球王国に対する朽木家の決断である。イスパニアの侵攻を前に態度を急変させた琉球に対し、侵略を決意する。その後の始末や戦略を部下と協議する場面からは、基綱の冷静さと決断力がうかがえる。国内を安定させ、ヨーロッパからの侵攻に備えるという長期的な視点も素晴らしい。

一方で、綾ママの存在が不和の種となっている点も気になった。彼女の言動は、以前から危惧されていたことだが、時代の変化についていけない様子が、今後の展開にどのような影響を与えるのか、目が離せない。

戦いだけでなく、日常や人間関係も丁寧に描かれているのが本作の魅力だ。弱肉強食の世の中で、それぞれの思惑が交錯する様子は、読者を飽きさせない。戦国時代のサバイバル小説として、次巻が待ち遠しい作品である。

最後までお読み頂きありがとうございます。

(PR)よろしければ上のサイトから購入して頂けると幸いです。

展開まとめ

琉球処分

関東平定の評価と成長

大間は蘆名を滅ぼし関東平定を成し遂げた功を父の杉木堅綱から称賛された。周囲もこれを認め、大間は将としての役割を果たしたと評価された。六年に及ぶ戦いの中で二十歳を過ぎ、子も授かり、無我夢中で過ごした年月が大間を成長させていた。

イスパニア侵攻と琉球問題

堅綱はイスパニアの侵攻に備える必要を語り、その前段階として琉球攻めを決断した。琉球は日本への服属と人質提供の約定を反故にしたためであった。大間は明との関係悪化を懸念したが、堅綱は迅速な占領で大国の介入を防げると説明した。既に琉球攻めは朝廷への報告も進められており、決定事項となっていた。

琉球統治の方針

堅綱は戦後処理を重視し、琉球を直轄領とするべきだと考えた。王家の扱いについては反乱の芽を断つために排除する策も考慮されたが、実権を与えずに敬意を示して統治に利用する案が有力とされた。琉球王家を日本本土に移し、公家として遇することで琉球人の反発を和らげる方針が検討された。

国際関係と交易の影響

琉球と呂宋の攻略は明や朝鮮との関係に影響を及ぼすと堅綱は認識していた。朝鮮との交渉は難航し、冊封体制の中で日本を対等視せず、倭寇討伐のみを要求していた。イスパニアや明の思惑も絡む中、同盟形成の可能性は低いと堅綱は判断した。日本が呂宋を奪っても、明の対応は遅れ、同盟が成立しても数年後で効果は薄いと見通した。

朝鮮との交渉と展望

日朝関係は日明関係に左右されるため、当面は進展が望めなかった。琉球攻めや呂宋攻略の後、朝鮮の態度が変化する可能性はあるとしつつも、長期的な接触を続けるしかないと考えられた。堅綱はまず天下統一を優先し、その後に南方や国際関係に対応する覚悟を固めていた。

息子と婿

親子と婿の会話

上杉景勝は黒川城で大間を祝い、互いの妹を妻に迎えた不思議な縁を語り合った。景勝は軍神と謳われた養父と自身を比べ、その大きさに圧倒されていた。大間もまた父杉木堅綱の重みを感じ、共にその跡を継ぐ苦難を語り合った。景勝は奈津の心遣いを知り、これまで気付かなかった妹の思いに胸を打たれた。

父子の対話と津軽問題

大間は堅綱のもとを訪れ、津軽と南部の関係について意見を交わした。南部は津軽の下剋上を許さず、必ず対立が続くと堅綱は語った。そのため津軽を南部の臣下とせず独立大名として扱い、津軽の姓を与えることで蔑視を和らげる方策を示した。堅綱は争いを未然に防ぐため、大名の私闘を許さない体制の強化を説き、大間に南部へ伝えるよう命じた。

兄弟の葛藤と琉球問題

村木滋綱は御屋形様と二人で会い、琉球攻めの経緯を問われた。堅綱は当初、琉球を滅ぼす意図はなく、人質を出させ服属させるつもりであった。しかし琉球が約定を破り、さらに明への従属姿勢を崩さないと知り、滅亡を決断したと語られた。堅綱は明の暗愚な皇帝と経済の不安定さを見て、日本が新たな秩序の頂点に立つべきだと考えた。御屋形様はその重みを受け止め、不安を抱きながらも理解を深めた。

津軽と九戸への配慮

朽木基綱は津軽為情に津軽の姓を与え、南部との蔑視を和らげる意図を説明した。また九戸政実には奥州から離れ、新たな所領を得る道を示し、琉球や呂宋をも選択肢に含めると語った。これにより奥州大名を中央の権威に繋ぎ、政権の統制を強化する構想を抱いた。

奥州決戦の準備

米沢城には八万の兵が集結したが、杉木軍十八万に比べれば劣勢であった。堅綱は大間や景勝と役割を分担し、奥州攻略の軍議を開いた。戦国最後の大戦は奥州で行われ、秀吉時代の史実とは異なる展開が準備されていた。

朝廷の反応と琉球討伐の声

近江八幡城では綾が兄飛鳥井雅春と語り合い、公家の間で琉球を討つべきとの声が高まっていることを知らされた。堅綱は琉球を滅ぼし、呂宋のイスパニアを排除する意図を抱いており、公家の声はその裏付けともなった。綾は孫大間の成長を喜びつつも、若くして大きな重荷を背負う姿を憐れみ、天下統一の先に続く新たな戦いに胸を痛めた。

覚悟

米沢城での奥州軍議

米沢城に集結した奥州諸大名は、蘆名の滅亡に衝撃を受けつつも士気が上がらず、軍議は陰鬱な空気に包まれていた。大崎と葛西は互いを警戒し合い、他の大名も不安を隠せなかった。籠城か出撃かで意見が割れる中、伊達輝宗は籠城を愚策と断じ、八万の兵を以て出撃し相国と決戦すべきと主張した。相馬も同意し、次第に出撃の方向へと傾いていった。

伊達輝宗の覚悟

輝宗は帰宅後、妻に出陣を決めた経緯を語った。籠城は内部不和を招き、同士討ちの危険すらあるとし、野戦による決戦こそ奥州人の意地を示す唯一の道だと断じた。藤次郎が相国の下に居る以上、伊達家が滅ぶことはないとし、自らは父として戦場で死を望んだ。妻もまた最上の出として兄の裏切りを予感し、夫と同じく死を選ぶ覚悟を固めた。

最上義光の思惑

奥州諸将の中で最上義光は両天秤を掛けていた。米沢城では出撃を主張しながらも、裏で材木側に寝返る密書を送っていた。決戦の行方を左右する立場を自負し、戦局の有利不利を見極めて行動するつもりであった。

朽木基綱の決戦方針

基綱は綱木村に宿陣し、翌日の船坂峠越えに備えていた。報せによれば、奥州勢八万が笹野に布陣し、最上義光が笹野山に陣を敷いていた。さらに大崎・葛西も寝返りの意を示し、伊達を含む奥州諸将の結束は脆弱であった。基綱は大間を待たず決戦に挑むことを決意し、奥州を戦場で打ち砕いて徹底的に屈服させることを狙った。覇者として楽をせず、武を振るう覚悟を示すことで天下の安定を確固たるものにしようとしていた。

開戦前

伊達輝宗と最上義光の観察

笹野村に到着した杉木堅綱率いる軍勢は整然と布陣し、鉄砲の多さと規律に奥州勢は圧倒された。輝宗と義光は中央に相国が布陣するのを確認し、突撃の機会を伺ったが鉄砲の優位を前に不利を悟った。籠城も持久戦も不可能と認識し、やがて夜明け前の先制攻撃に賭ける決断が固まった。

最上義光の本音と伊達勢の役割

最上義光は家臣に軍議の決定を伝えつつ、伊達輝宗が死を覚悟して先陣を切ると語った。義光自身が伊達裏切りの噂を流して追い詰めた結果であったが、それでも奥州勢が勝つには伊達勢の奮戦が不可欠であると認識していた。相馬も先陣を名乗り出て、両者の意地が戦の先頭を担うことになった。しかし大崎・葛西は互いに牽制し合うのみで、最上は彼らの裏切りを予期していた。

杉木基綱の決意

基綱は奥州八万の軍勢を前に、自らが戦国最後の大戦に臨むことを意識した。忍びの重蔵との回想により、自身の歩んできた道を振り返りながら、敵の炊煙から翌朝の攻撃を察知した。最上源五郎の動向を注視しつつも、奥州を屈服させるために敢えて決戦を受ける覚悟を固めた。

伊達政宗と基綱の対話

政宗は父と共に戦うが、軍議から外され孤独な立場にあった。基綱に呼びかけられた政宗は最上義光の人物像を問われ、奥州を一つにするための策略と野心を語った。基綱は最上の本質を「奥州の統一は手段であり、生き残ることが目的」と見抜き、どちらに転んでも最上は生き残ろうとする強かさを評した。そして翌日の最上の選択を見届けることを口にし、戦の行方を託すような冷徹な姿勢を示した。

窮鼠

伊達輝宗の覚悟

天正七年十一月上旬、伊達輝宗は二万の兵を率いて夜明け前の暗闇を進軍した。先陣は伊達と相馬が共に務め、奥州人の意地を示すべく突撃を決意していた。鉄砲の優位に押されつつも、肉薄すれば互角以上に戦えると信じ、勝敗よりも「奥州人は押し返した」と誇れる戦を目指した。だが夜明けとともに、杉木勢が陣を夜中に後方へ移していたことが判明し、伊達勢は中途半端な位置に取り残された。退却は総崩れを招くと悟った輝宗は、死を覚悟して突撃命令を下した。

最上義光の動揺と選択

笹野山に布陣する最上義光は、杉木勢が伊達の奇襲を逆手に取ったことに驚愕した。誰かが内通した可能性を疑いつつも、伊達が退かず突撃を選んだことに安堵し、最上の働き場が残ったと笑みを浮かべた。しかし、戦況次第で自らの寝返りを視野に入れており、冷静に戦場を見定めていた。

杉木基綱の布陣と読み

杉木基綱は、伊達勢が突撃か退却かを迫られていることを見抜き、あえて囮の布陣を敷いた。伊達輝宗の性格から退却はないと読んでおり、果たして伊達・相馬両軍は突撃を開始した。基綱は長門の叔父が率いる鉄砲隊を横腹に構え、伊達の猛攻を受け止める布陣を完成させていた。さらに関の声を全軍に上げさせ、奥州諸将を牽制し、伊達と相馬を孤立させた。

伊達政宗の立場

基綱の本陣には政宗が平服で控えており、監視の小姓が付き従っていた。基綱は政宗に向かい、輝宗の決断を称賛した。退却すれば奥州は総崩れとなるところを、父が死を賭して突撃を選んだことで勝負の行方は未だ定まらないと告げた。政宗は頭を垂れ、その言葉を受け止めた。

伊達輝宗の突撃により、奥州連合は辛うじて総崩れを免れたが、戦場は死力を尽くす決戦へと突き進んでいった。

兵

伊達政宗の視点と父への思い

政宗は伊達勢が攻め寄せる姿を見て、父・輝宗の決断と奮戦を誇らしくも哀れに思った。奥州勢の大半が動かず、伊達・相馬のみが孤立して戦う状況に胸を痛めつつも、父の意地を理解した。最上義光は寝返りの機を窺い、大崎・葛西も戦意が薄いことから、奥州連合の脆さを政宗は痛感した。

杉木基綱の采配と鉄砲隊の猛攻

戦場には轟音が響き、鉄砲が相馬・伊達の両軍を次々と崩した。基綱は混乱を見越して左右の部隊に横撃を命じ、伊達・相馬を圧倒した。相馬は兵数の少なさから壊滅的な損害を受け、伊達勢も苦境に立たされたが、それでも奮戦し押し返す姿を見せた。基綱は伊達の粘りを認めつつも、戦を早期に終わらせるべく、最上への威嚇として鉄砲隊を動かした。

最上義光の寝返りと奥州崩壊

田丸勢と杉木鉄砲隊が笹野山に迫ると、最上義光は大崎・葛西を見限り、寝返りを決断した。突如大崎勢に突撃し、忽ち大崎が崩壊、葛西も動揺して混乱した。これにより奥州連合の結束は完全に瓦解し、勝敗は決した。基綱は総攻めを命じ、伊達勢は横撃を受けて壊乱に追い込まれた。

政宗への託宣と輝宗の最期への道

基綱は政宗を呼び寄せ、自らの名代として父・輝宗の下へ赴くよう命じた。輝宗の戦いを「天下無双の兵」と称え、政宗に刀を授け「父が望むならば、この刀で最後を全うさせよ」と告げた。政宗は涙をこらえつつその役を受け、父のもとへ急いだ。

伊達輝宗の誇りと覚悟

輝宗は残兵五百に減じながらも笑いを忘れず、家臣と共に最後の戦を続けていた。最上の裏切りで戦局は決したが、輝宗は奥州人の意地を貫く覚悟を揺るがせなかった。そこへ鎧を着けぬ政宗が姿を現し、降伏を促しに来たと周囲は安堵した。だが輝宗は最後まで戦い抜き、奥州人としての誇りを守ろうと決意していた。

父子

政宗の使者としての覚悟

政宗は壊滅状態の伊達勢の下へ向かい、基綱の名代として父・輝宗の前に姿を現した。彼は父を降伏させるためではなく、その奮戦を讃える言葉を伝える役を担っていた。輝宗は賞賛を受け入れつつも、己の意地を貫くため、政宗との一騎打ちを望んだ。政宗は逃げずに応じ、基綱から預かった刀を手に戦う覚悟を固めた。

親子の一騎打ちと輝宗の最期

二人は互いに馬を走らせ、激しい斬り合いを繰り広げた。数合打ち合った末、輝宗の刀が折れ、政宗の刃が父の首筋を捉えた。輝宗は血を流しつつ息絶え、政宗に「誇りだ」と告げて微笑み、最期を迎えた。政宗は涙を堪えられず嗚咽しながらも、父の意地を受け継ぐことを誓った。

輝宗の遺体と基綱の言葉

輝宗の亡骸は政宗の家臣達により基綱の前へ運ばれた。基綱はその死を悼み、伊達・相馬両家の戦いを「奥州人の誇り」と称えた。政宗は父の最期の言葉を伝え、涙を流したが、基綱は「務めを果たした」と政宗を慰め、伊達家の未来を託すように励ました。

政宗への処遇と家宝の継承

基綱は輝宗の遺体を米沢で手厚く葬ることを命じ、降伏兵の扱いを政宗に一任した。さらに、輝宗との一騎打ちで用いた同田貫の刀を政宗に与え、「伊達家の武威を伝え続けよ」と命じた。これにより政宗は父の意志と基綱の期待を背負うこととなった。

最上義光との対面

戦後、最上義光が基綱の陣に訪れ、恭順を示した。基綱はその胆力を認めつつも「油断ならぬ男」と警戒した。義光もまた、基綱の眼力に自らの限界を悟り、天下を諦めて最上を守ることに専念する覚悟を固めた。両者は互いを「喰えぬ存在」と評しつつも、奥州の均衡は基綱の手で決したのであった。

米沢城炎上

米沢城炎上と最上御前の自害

基綱が米沢城を訪れた時、本丸は既に黒焦げで焼け落ちていた。火災は最上御前が自害の際に放ったものであり、夫・伊達輝宗と共に最期を覚悟した行動であった。奥州連合が敗れ逃げた兵らはこの城を目指したが、裏切りや内紛を避けるため最上御前は火を放ったと推測された。そのため、籠城戦の混乱は避けられ、城下町も延焼から免れた。

小次郎の行方と基綱の判断

輝宗夫妻の子・小次郎の行方は不明であった。基綱は、生存していれば最上に利用される可能性を懸念した。だが、捜索は命じず、公式には笹野村で討死と発表し、伊達家と関わらせぬ決断を下した。この判断により、伊達家の内紛の火種を未然に防ぐ意図があった。

戦後処理と基綱の今後の方針

基綱は奥州での戦を年内で打ち切ることを決定した。冬の到来を前に近江へ戻り、呂宋や伴天連、琉球問題など他の政務に取り組む必要があったからである。奥州の統治は嫡男・大樹に任せる方針を固め、黒川城・須賀川城などを拠点とする体制を整備した。御屋形様(大間)を置く場所には小田原城を選び、政宗には米沢を与えることを考えた。

輝宗夫妻の奮戦と処遇の方針

輝宗の戦いを「奥州人の意地と誇り」と称えた基綱は、その遺児・政宗に二十万石を与えると定めた。これは伊達の奮戦を讃えると同時に、戦わずに逃げた諸将を厳しく処断する布石であった。また、相馬家については討死した当主の遺児三人を後見し、成長後に領地を三分割して継がせる方針を示した。

領地移転政策と基綱の厳命

基綱は降伏する大名への処遇として所領没収と改易を原則とし、関東に新たに一万石を与える政策を定めた。その狙いは、奥州の土地への結びつきを断ち、再蜂起を防ぐことであった。土地に根ざした武士の性質を断ち切り、天下に「逆らえば容赦なく潰す」という秩序を示すことを重視した。

父子の対話と天下統一への道

基綱は子らに「焦るな」と諭し、天下統一は目前であるが急ぐべきでないと強調した。奥州連合は既に瓦解しており、時間をかけて圧迫すれば必ず心が折れると説いた。この厳しい方針は、足利の天下とは異なる「木の天下」を築くための布石であった。

畏敬

兄弟の語らいと基綱の慎重さ

米沢城にて、基綱は四郎右衛門や次郎右衛門らと茶を飲みながら語らった。父・基綱に寄せられる畏敬の念と、自らがその後継者であることへの重圧が話題となった。基綱は「父の真似は出来ぬ」と吐露し、伊達輝宗に意地を貫かせた父の采配を振り返り、誰もが及ばぬ存在であると認めた。だが「父は父であり、真似できぬからこそ父である」と言い切ることで、心の苦味を払う姿勢も見せた。

琉球での経験と国際認識

話題は琉球へ渡った四郎右衛門の経験に移った。料理や衣服、風習の違いに加え、琉球の女性からの誘惑を避けた逸話も語られた。彼は「琉球は日本と明を天秤にかけ、さらにイスパニアを利用しようとする強かな国」と評し、日本統一後は外の国々との駆け引きが避けられないと説いた。さらに琉球や朝鮮が明に服属している実態を説明し、「日本は明を越えなければならない」と訴えた。その言葉に基綱は重い責務を再認識した。

上杉景勝との別れと信頼関係

戦後、基綱は上杉景勝に労をねぎらい、葛西・大崎方面で戦らしい戦がなかったことを確認した。積雪を理由に年内の戦を打ち切り、翌年以降の奥州平定は嫡男・大樹に任せると宣言した。景勝は驚きつつも承諾し、両者の信頼はさらに深まった。基綱は毛利・上杉両家との血縁強化を視野に入れつつ、近江への帰還を決めた。

政宗への処遇と将来の役割

伊達政宗は基綱に呼ばれ、伊達家二十万石への加増と、次郎右衛門の傍に伊達家から二人を派遣するよう命じられた。これは黒川城に残る次郎右衛門を補佐し、奥州統治に安定をもたらす意図であった。基綱は最上義光の警戒も忘れず、政宗には「奥州の相談役」として大樹を支えるよう求めた。政宗は恩顧に感謝しつつも、兵を一部でも出すべきと内心で決意した。

天下を見据えた課題

基綱は政宗に「奥州平定と本丸修復後は上洛せよ」と命じ、新しい城郭建築を見聞することを勧めた。奥州に石垣を巡らせた近世的城郭を築く構想を語り、日本が明に劣らぬ国力を持つ姿を見せつける決意を示した。こうして奥州平定の一段落と、次なる天下統一への道筋が明確に示されたのである。

裏を読む

近衛前久と院の対話

仙洞御所にて近衛前久は、基綱が笹野村で奥州八万の軍を破り、伊達輝宗を討ったことを報告した。院は大いに喜び、奥州平定と天下統一が目前であることを期待した。しかし同時に、京を長く留守にされることを憂慮し、基綱が戦の後を嫡子・大間に任せて京に戻ると聞いて安堵した。次の戦は琉球やイスパニアとの争いになるだろうと語られ、日本が新たな大国となる未来を思い描いた。

小田原城での大崎義隆処分

小田原城では雪が降る中、大崎義隆が服属を願い出た。彼は笹野村で中立を保ち、最上のように味方しなかったことを弁明したが、基綱の子・堅綱はこれを許さず、大崎家を改易し上総一万石へ転封とした。義隆は屈辱を覚えつつも受け入れるしかなかった。この厳罰により奥州諸家は抗う心を折られ、服属を選ばざるを得なくなった。

基綱の帰還と家族との対話

近江へ戻った基綱は、母・綾と再会するが、彼女は大間が奥州に残ったことで沈んだ面持ちを見せた。基綱は大間を信頼していると語り、天下統一が目前であることを伝えたが、綾の不安は拭えなかった。その後、側室や子らに迎えられ、雪乃・藤・夕が無事に子を産んだことを祝福し、名を与えた。

雪乃との語らいと四郎右衛門の成長

雪乃との語らいで、四郎右衛門が琉球でイスパニアの脅威を知り、日本の安全保障に寄与したことが語られた。異国での経験が彼を大きく成長させ、逞しさを増したと基綱は認めた。さらに琉球を拠点に日本が海洋国家として拡大し、明や東南アジアへ進出する未来を描いた。

綾の不安と三郎右衛門の影

綾は華やかな宴の中で一人不安を抱き、琉球攻めが新たな戦乱を呼ぶことを恐れた。そこへ三郎右衛門が訪れ、彼女の憂いを見抜いた。三郎右衛門は「日本を侮らせぬためには海の外に武を振るう必要がある」と説き、祖母の恐れを正面から受け止めた。その鋭さは若き日の基綱に酷似しており、綾は彼こそが次代を継ぐ資質を持つのではと感じた。

小夜との語らいと後継の在り方

小夜との語らいでは、基綱が嫡子・大間の成長を喜び、次郎右衛門や三郎右衛門との強い絆を評価した。三郎右衛門には「物事の裏を読む」鋭さがあり基綱に似ていたが、それは乱世でこそ必要とされ、泰平の世では危険視されやすいと語った。大間は人の話を聞き周囲から慕われる気質を持ち、天下統一後の世に適う当主であると断じた。こうして基綱は、子らの資質を見極め、家を乱すことなく次代へと繋げる道を示した。

相続

基綱の相続論と嫡子大樹への確信

八幡城で基綱は、小夜の「三郎右衛門を跡継ぎに」という憂慮に応え、戦国期の実力主義と平時の嫡子相続の違いを語った。足利幕府の相続不安定を例に挙げ、徳川家康が嫡子相続を重んじた理由を分析しつつ、杉木家では「嫡子大樹」を継承者と定める意思を固める。その一方で次男以下も軽んじず、官僚や海外事業に登用する構想を抱き、家中の安定を図ろうとした。

毛利輝元の策謀と婚姻戦略

周防の高嶺城では輝元が妻に「幸鶴丸の嫁を杉木家から迎える」と語る。杉木と毛利の血の結びつきが弱いため、重臣達が強く望んでいた。候補は桐姫(大間の娘)と玉姫(基綱の孫、近衛家養女)であり、どちらを迎えるかで毛利の家格や朝廷・杉木との結びつきが大きく変わると論じた。桐姫なら上杉との縁も、玉姫なら朝廷との縁も得られる。輝元は「十年先を見据えてでも杉木の血を得るべき」と決意する。

四郎右衛門の変化と成長

雪乃のもとでは、四郎右衛門が弟・範千代の顔を見つめつつ「父や兄に及ばない」と語る。琉球や奥州での経験により、彼は戦の厳しさと日本が海外から侮られている現実を知った。以前の天真爛漫さは消え、成熟した自覚を持ち始める。その姿に雪乃は「本当にもう子供ではない」と感じ、大殿(基綱)が語った「どんどん変わる」という言葉を思い出して希望を抱いた。

基綱の琉球・明戦略と恐るべき決断

八幡城に戻った基綱は家臣団に琉球対応を諮問。「琉球を滅ぼし日本の一部とする。その後は呂宋のイスパニアを討つ」と明言する。琉球王は日本に連行し、公家として帝に仕えさせる策を構想。これは朝廷の権威を強めつつ、琉球独立の芽を摘むためだった。さらに明の内情、銀徴収を巡る混乱に着目し、いずれ朝鮮と明の関係が揺らぐと見抜く。「日本を侮らせぬために海の外で武を振るう」との基綱の決断に家臣たちは驚愕しつつも従った。

殖産政策と南瓜の広め方

また基綱は殖産奉行・宮川又兵衛らから南瓜を献じられ、その食味と飢饉対策の有用性を認める。伴天連への不信から豊後では評判が悪かったが、朝廷への献上で権威付けし、全国に広める計画を立てた。さらにサツマイモなどの導入も視野に入れ、飢饉に強い国家体制を目指す。

後始末

八幡城での疲弊と政務の重圧

基綱は八幡城に戻って以降、面会や書類処理に追われ、家庭や側室の対応にも時間を割かねばならず、心身の疲弊を覚えていた。気分転換に庭へ出るも曇天と寒さで気は晴れず、結局仕事に思考を向けざるを得なかった。

大崎義隆の降伏と処遇

奥州の大崎左衛門佐義隆は小田原の大樹を訪ね、今後は杉木家に従うと誓った。基綱は奥州領を没収し、代わりに上総一万石を与えると命じたが、義隆は不満を示した。最終的に渋々受け入れたのは、兵を失い孤立した状況からの諦念によるものであった。彼の没落は、義弟最上源五郎の裏切りや葛西晴倉の追撃による敗戦が原因であり、兵士からも見限られていた。

奥州諸大名の服属か抵抗か

岩城・白河・二階堂・田村・懸田・石川・二本松・大内・葛西らは服属の使者を送り、関東での一万石を条件としていた。しかし大崎義隆が上総移封を受け入れたことにより、他大名は再度連合を試みるか、降伏を選ぶかの岐路に立たされることとなった。

琉球王の処遇と琉球道構想

家臣の平九郎は琉球王を「公家の飾り」として朝廷に置く策を進言。基綱はこれを採用し、帝の権威強化と引き換えに朝廷からの信任を得ることを狙った。また琉球を「琉球道」として日本の一部とし、統治機関「琉球道総督府」を設置する計画を立案。現地有力者の登用や子弟の人質兼教育によって親日感情を醸成し、呂宋侵攻の前提として安定化を図ろうとした。

琉球王の地位と新たな官職

琉球王は「国王」ではなく令外官「琉球王」として新設し、帝より従一位・殿下号を与える構想を固めた。形式的には太政大臣・関白と同格の地位としつつ、実権を剥奪する策であった。基綱はこれを太閤や関白と相談する意志を示した。

イスパニア・イエズス会への対応

一方、滋綱の前で呂宋のファン・コーボら伴天連は「イスパニアの出兵はコエリョ神父の独断」と弁明した。基綱は証拠不十分として全面否定は避け、布教は従来通り認める一方で、償いとして銀五十万両を要求。半分をイスパニア、半分をイエズス会に負担させると決定し、捕虜返還もその後とした。またコエリョ神父は長崎で処刑し、首を晒した上で伴天連に引き渡すと通告した。

木下藤吉郎の抜擢と評定

基綱は大評定において、木下藤吉郎を関東総奉行に任命。江戸城築城や利根川の付け替え、街道整備など大事業を担わせた。卑賤の出を自ら語った藤吉郎を、平九郎は「杉木家も同じ成り上がり」と励まし、一同も受け入れを示した。

琉球侵攻計画と極秘命令

基綱は琉球征伐を翌年三月と定め、兵二万のうち一万を派遣し、一万を九州に後詰として待機させると決定。三郎右衛門には兵を率いる指揮を、四郎右衛門には軍略方としての参加を命じた。琉球王は生け捕りにし、京に建てる隠居所に住まわせる計画も示した。琉球攻めは口外を禁じられ、表向きは「隠居所造営」とされた。

忍耐と根気

藤吉郎との会談と関東総奉行所の整備

大評定後に藤吉郎が面会を求め、基綱は譜代の方針や奉行衆の姿勢について語った。家柄を誇る無能よりも実務に励む者を重んじ、平九郎は有益な金の使い手を好むと説明した。藤吉郎は関東総奉行の設置と代理常駐の許可を求め、基綱は承認の上で代理出席や人員入れ替えを命じた。さらに藤吉郎は奉行所で雇う人材について宛行状を求め、基綱は推薦者を添えて申請させる条件で許可した。良く働く者には領地を与え、将来的には役職に応じた禄制度を導入する意向も示された。

上総移封大名への警告

基綱は藤吉郎に、奥州大名を上総に移す計画を伝えた。彼らは石高を減らされ名門意識を抱くため、藤吉郎への反発も予想された。その際は容赦なく潰すよう命じ、関東総奉行は基綱の名代である以上、面目を失わせることは許さないと釘を刺した。

李日との対話と国際情勢の分析

李日を迎えた基綱は、明の重税やイスパニアの衰退、倭寇の動向を語り合った。琉球が人質を差し出さなかったことを問題視し、来年には奥州平定後に琉球を攻め、イスパニア討伐の布石とする構想を明かした。李日はその考えを見抜きつつ応じ、両者の間に緊張と笑いが交錯した。

明朝の専制と統治の比較

基綱は明の皇帝権力の強さと人権意識の欠如を指摘し、日本の統治においては権力の抑制とチェック機能が必要であると考えた。李日もこれに同意し、宦官による悪政や朝鮮への使者派遣を話題にし、銀の要求が絡む可能性を示唆した。基綱は朝鮮が隠すか差し出すかに注目していた。

砂糖生産構想と琉球侵攻の前提

基綱は李日に砂糖生産を依頼し、明から技術者を招聘する計画を語った。栽培地は四国・九州、さらに琉球を想定しており、征服を前提とした発言であった。新事業には忍耐と根気が必要と自ら語り、騒乱の到来を見越しながら積極的に未来を切り開こうとする姿勢を示した。

琵琶湖運河

片倉景綱の新年挨拶と相国の応対

伊達家家臣・片倉景綱は主・政宗の名代として八幡城を訪れ、相国に新年の挨拶を行った。相国は雪深い奥州からの道中を労い、政宗に「焦らず、困った時は相談せよ」と伝えるよう頼んだ。景綱はその温情に感謝しつつも、心を巧みに掴むその人物像に憎さを覚えた。

大崎左衛門佐の処分と奥州大名の迷走

会話の中で、大崎左衛門佐が日和見の末に逃亡したため改易され、上総一万石に移されたことが語られた。相国は「卑怯な者を厚遇すれば、奥州の誇りを守った者たちの面目を潰す」と断じ、その厳格さを示した。また岩城・白河・二階堂・田村らが使者を立て大欄公に接触したが、結束の見込みは薄いと見なされた。相国は雪解け後には必ず兵が動くと断言し、景綱もそれを認めた。

相国の天下観と豊かさの追求

相国は景綱に「乱世を終わらせ、日本全体を豊かにすることが次の戦いである」と語った。単なる天下統一ではなく、関東や奥州を含む全国的な富国を志向し、「皆が豊かになってこそ平和を守る意思が生まれる」と説いた。この理念に景綱は強く感銘を受け、相国の規模の大きな構想を理解した。

片倉景綱の逗留と学びの場

景綱は三月末まで近江に滞在する意向を述べ、京・堺・敦賀・大湊などを視察する計画を語った。相国は八幡城を拠点とするよう勧め、淡海乃海での船遊びも提案し、景綱は受け入れることとなった。

商人衆の要望と琵琶湖運河計画

一方で、朽木基綱は商人の粗屋源四郎らから敦賀と塩津浜を水路で結ぶ「琵琶湖運河」の建設を要望された。物流上の大動脈であるが、陸路の輸送費用や雪の影響で脆弱さがあり、運河開削は悲願であった。基綱は銭の莫大な負担を指摘しつつも、評定にかけると約した。

奉行衆との議論と西回り航路の脅威

奉行衆との会議で、基綱は琵琶湖運河の実現可能性を検討した。反対意見もあったが、基綱は「西回り航路」が発展すれば敦賀・塩津浜・大津・草津が衰退し、米が堺・大坂に集まると予測した。これは史実で大津が経済の中心から大坂に地位を奪われた要因であり、運河建設の遅れがもたらした結果であった。基綱は「豊かさを守るためには早期に運河を検討すべき」と強調した。

心職

琵琶湖運河構想と近江の未来

基綱は奉行衆・相談役を前に、敦賀と塩津浜を結ぶ水路構想がやがて小浜や今津を含めた拡張へ繋がり、さらに瀬田川・宇治川・桂川・木津川・淀川を利用して淡海乃海と京、石山を結ぶ大水路計画に発展する可能性を説いた。これにより北陸から瀬戸内、さらには伊勢・関東・奥州へと物流が繋がり、近江は「日本の心の臓」と呼ばれる地位を得ると主張した。奉行衆は莫大な費用や琉球遠征・関東工事との重複を懸念したが、基綱は通行料収入で賄えると断じた。最終的には大評定で議題にする方針を定め、石山か近江かという政の拠点の在り方にも関わると強調した。

奉行衆の思索と忠誠

会議後、荒川長道らは「困った御方」と嘆きつつも、夢を示す基綱に惹かれ共に歩む決意を新たにした。湖や船の賑わいに思いを寄せ、近江の繁栄を守るには水路建設が必要だと認識したのである。

商人衆との応酬

源四郎らは敦賀と塩津浜を繋ぐだけの願いが大構想に発展したことに驚き、基綱が前々から考えていたのではないかと疑った。基綱は否定しつつも、物流の効率化は必然的に石山への集積を招くと説き、近江が衰退しないためには大規模な施策が必要であると諭した。

朝廷との連携と南瓜献上

京で基綱は太閤と会い、琉球出兵や奥州平定の見通しを語った。また、南蛮由来の南瓜を朝廷に献上し、飢饉対策として普及させる策を示した。朝廷の威光を利用し民衆に作付けを促す意図であり、太閤もその着想を面白がって協力を約した。

イスパニア領ルソンの苦境

一方、呂宋ではファン・コーボが総督ベラに日本の状況を報告した。倭寇の横行で海軍が疲弊し、交易にも支障が出ていた。日本は豊かで統一間近と伝えられ、総督は日本との対立回避を望んだ。基綱の要求する「銀十八トン」の賠償は到底不可能であり、香辛料など別の形での償いを模索する必要があると判断された。さらに日本と明を争わせることで付け入る策を検討し、日本との関係改善を図る必要性が語られた。

毛利家への縁談

毛利輝元は恵瓊の帰国報告を受け、嫡子幸鶴丸の嫁に桐姫が推挙されていることを知った。もし不成立の場合でも、近衛家や木家との縁組が保証されると伝えられ、妻と共に安堵した。輝元は桐姫が決まれば自ら近江を訪れ礼を述べ、妻に淡海乃海を見せることを思案した。

琉球王死す

基綱の憂鬱と京での反響

基綱は近江への帰還を前に憂鬱を覚えていた。琵琶湖運河を巡る騒動で詰め寄られることが確実であり、京に避難するように滞在していたのである。しかし京でも公家や奥方衆が「敦賀花火を見物できる」と運河完成を心待ちにしており、国家的事業が遊興の話題となることに溜息をついていた。さらに関白や春齢内親王まで関心を寄せており、基綱は政と娯楽の乖離に苦笑した。

宦官使節と明の闇市場

基綱は宦官派遣の背後に皇帝の存在を知り、銀の収奪が目的であると見抜いた。さらに八門が塩を明へ持ち込み、専売制を知らずに闇市場に接触した経緯を知る。以降、日本産塩は密輸の主要品となり、明国内の財政や民生に大きな影響を与えていた。塩の高騰は庶民の生活を圧迫し、闇流通は役人による摘発困難な状況を生み出していた。基綱はこの事態がいずれ日本と明の懸案となる可能性を察し、宦官の動向を注視するよう命じた。

南瓜普及の成果

基綱は南蛮由来の南瓜を関白や院、帝に献じ、甘味と滋養が高く評価された。公家の間でも評判となり、栽培推進に大きな弾みをつけることに成功した。これは飢饉対策としても有効であり、基綱は帰国後に家臣へ普及を指示する意志を固めた。

琉球王の死と尚寧の即位

半蔵の報告により琉球王の死が伝えられた。年末から年始にかけて没したとされ、跡継ぎは娘婿の尚寧であった。争いはなく自然な継承と見られたが、日本への人質派遣を避けた経緯から琉球は日本を軽視しているとも受け取られた。基綱はこれを好機とし、「日本は奥州攻略に苦戦」「基綱は健康不安で隠居準備中」との偽情報を流させ、琉球や伴天連の警戒心を逸らす策を採った。琉球が即時に使者を送らねば征伐は予定通りと定め、基綱は歴史家を悩ませるであろう冷徹な決断を下した。

イスパニアと倭寇の影響

基綱はイスパニアが倭寇に手を焼いている情報を得ると、九州で「呂宋で倭寇が勢力拡大中」との噂を流させることを指示した。浪人衆を海へ誘導することでイスパニアを翻弄し、交渉で主導権を握る狙いであった。

大評定と琵琶湖運河計画

近江へ戻った基綱は大評定で琵琶湖運河計画を承認させた。調査を経て計画が実現すれば、日本の物流動脈が誕生する。敦賀・塩津浜から石山を経由する航路の利便性は積み替えの少なさから既に優位とされ、通行料収入を財源とする算段も立った。特に木下藤吉郎は関東と畿内を結ぶ水路に強い関心を示し、将来の江戸繁栄に結びつくと見なした。基綱も商人衆に江戸進出を勧め、東西回り航路の整備による日本全体の繁栄を描き出した。

外伝25

君臣豊楽

江戸城の荒廃と再建構想

禎兆八年(一五八九年)、木下長秀は武蔵国桜田郷の江戸城に入った。太田道灌が築いた名城も今は古び、兵の士気が上がらぬと嘆いた。しかし蜂須賀小六、前野将右衛門、さらに弟小一郎らは「いずれ小田原を凌ぐ城が建つ」と励まし、城下の発展可能性を語った。江戸は品川・六浦の湊に近く、塩や物流に恵まれた好立地であり、将来的な繁栄を予感させた。

道灌の未完の夢と嫉妬の憂鬱

長秀は織田家旧臣からの嫉妬に悩んでいた。柴田、佐々、蜂屋らが彼を嘲る発言をし、やりづらさを覚えたのである。だが竹中重治や前田利家らの支えを受け、「働きで結果を示せば嫉妬も畏怖に変わる」と仲間に諭される。さらに一同は江戸の発展を阻んだ要因として平川の海水逆流や南入り江の存在を挙げ、道灌が敢えて手を付けなかったのは主君との関係を憂慮したためではないかと推察した。長秀は「自分は大殿の命で誰憚ることなく大仕事ができる」と喜び、陽気さを取り戻した。

利根川東遷と淡海乃海構想の共鳴

その折、荒川御倉奉行から文が届き、基綱が「淡海乃海を小浜・石山・伊勢と繋げる」大計を提案したと知らされる。敦賀と塩津浜を結ぶ水路構想に端を発し、日本列島を囲む海を内水面と接続し、物流を自在に流す壮大な計画であった。長秀はこれを「利根川東遷」と同じ発想と捉え、日本の繁栄を促す施策だと確信した。

君臣豊楽の理想

長秀は「物を動かすことで皆が豊かに楽しく生きる――君臣豊楽こそ政の根本」と高らかに笑い、大殿の志と道灌の夢を重ね合わせた。関東・奥州・畿内を繋ぐこの構想が日本をさらに繁栄へ導くと確信し、仲間たちと共に決意を新たにしたのである。

外伝 26

嫁取り

滋綱の内省と父への憧憬

杉木滋綱は鏡に映る自分の顔を見つめ、特徴の無さを父・基綱に似ていると感じていた。二十年も経てば父と同じ顔になるだろうと想像し、怯えられるほど父に近づきたいと笑みをこぼした。その笑い声を母・小夜に聞かれ、軽い対話を交わす中で、父への強い憧憬と自らの未熟さを自覚していた。

母との対話と基綱の印象

小夜は息子の問いに答え、基綱が幼くして当主となった頃から周囲に怖れられた事実を語った。叡山焼き討ちや根切りといった非道な行いもあったが、それは楽しみではなく家と人々を守るための苦渋の決断であったと述べた。小夜は基綱を「誠実な人」と断じ、夫婦として共に重い決断を背負った年月を肯定的に振り返った。滋綱は父の「戦国の覇王」の顔と「優しい父」の顔の落差に戸惑い、母が恐怖を抱かなかった理由を問い質した。

小夜の過去と決断

小夜は自身の過去を語り、六角家の養女として二度嫁いだ経緯を明かした。一度目は浅井新九郎に嫁いだが、政略の変転で離縁された。その時はただ翻弄されるだけで選択の余地が無く、惨めであったと述懐した。二度目に基綱へ嫁ぐ際には不安と覚悟を抱いたが、基綱が誠実であることを知り、共に生きていけると確信した。やがて基綱から「六角家を喰わねば杉木は生き残れぬ」と告げられた時、小夜は苦悩しつつも自ら選択する自由を与えられたと悟った。そして六角家や平井家を捨て、杉木家と基綱に生涯を捧げることを決意した。

母の忠告と滋綱の決意

小夜は滋綱の「鋭さ」を父に似ていると認めつつも、焦りは禁物であり、その鋭さを自分のために使えば残虐に堕ち、人が離れると諭した。父・基綱が人を惹きつけたのは、鋭さを己のためでなく家と皆のために用いたからであると説いた。滋綱は母の言葉を受け入れ、父に追いつきたいと願いつつも、その焦燥を抑えることを誓った。小夜は微笑みを浮かべ、母子の間に静かな理解が成立した。

同シリーズ

その他フィクション

Share this content:

コメントを残す